外裔政协委员沙博理:重视参政议政、忠实履行委员职责

沙博理1947年来到中国,1963年加入中国国籍,是在中国生活、工作了半个多世纪的翻译家、作家、中国问题学者,曾任中国外文局英文版《中国文学》、《人民画报》译审。自1983年沙博理离休后当选为第六届全国政协委员一直到他于2014年10月离世,始终积极参政议政,常到全国各地考察,对一些问题提提案,行使政协委员的权利和责任。沙博理被称为是“陪伴中国人民走过半个多世纪的真诚朋友”。

在老沙的晚年,跟他见面多是在每年的“两会”期间。老沙是我国最资深的政协委员,从第六届一直做到第十二届。当然,最后两年他将近百岁,已经很少到会,但与他同属新闻出版界别的委员每年“两会”期间都到他家看望他。春节时,全国政协领导人也专程到他家慰问看望。早年他身体好时,积极履职,勇敢建言献策。我记得有一年要求在公共场所戒烟的提案就是他率先提出来的。那时,各个单位办公室里云雾缭绕还是家常便饭。他不怕得罪大多数,敢于提出这样一个提案,是非常具备担当精神的。现在已经几乎看不到在办公楼里吸烟的现象。如果他尚健在,看到烟民在瑟瑟冷风中站在办公楼外吸烟,一定会既感到欣慰又略带同情。

我和老沙的第一次近距离接触是1977年,当时“四人帮”已经粉碎,但是“五七干校”还在,我和老沙就这样在河北固安不期而遇了。那时的干校集中了一批外文局长期从事对外传播的专家学者,其中不乏早年的归国华侨,唯一的外裔专家就是沙博理。出于工作需要和学习习惯,我们常常聚在一起收听外台广播,讨论国际新闻,探讨中国的对外传播,当然谈得最多的还是对外翻译。

那时我刚从英国留学回来,一是对传播中国文化充满激情,但又不知天高地厚;二是跟老沙等老专家“同吃、同住、同劳动”,混熟了,说起话来无所顾忌。一天晚上,我口出狂言,说我们不应该满足于翻译中文图书,而是改为直接用英文撰写。在场的中国同事都很给面子,什么也不说,只有老沙,严肃又亲切地对我说:“年轻人,不要口气太大。你还不了解对外传播的真谛。你先要做好翻译,用英文写书难度要大得多。什么时候用英文写书,要看你今后的发展了。”那一刻,我真的感到了老沙待人诚恳,直爽,对年轻人呵护有加。他的话让我头脑冷静,踏实下来,从此开始心甘情愿地从最简单的对外翻译和出版做起。

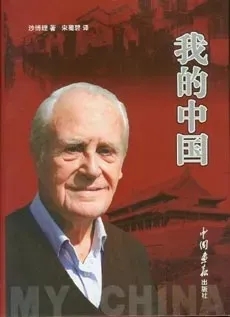

上世纪90年代初的一天,老沙径自来到我的办公室,掏出一个电脑光盘,说:“小黄,我写了一本书,是纪念马海德的,你帮我出版。”就这样,我们开始了又一本书的出版工作。从此,我跟他的接触更加频繁。我发现,他就是从翻译做起,完成了数十部书稿的翻译之后,才更多地转向通过写作传播中国文化。他被誉为“红色经典中国翻译家”之后,“华丽转身”改为写作,几乎一发不可收拾。不说撰写的文章,仅用英文撰写的图书题材就十分广阔,从人物传记到经济改革,从中国古代刑法到中国的犹太移民。在他家里,我看到什么叫物理意义上的著作等身。如果把他翻译过的作品和撰写的著作放在一起,远远超过书架的高度。更与众不同的是,由于他的特殊经历和国际交往网络,他撰写的每一部作品都在多个国家出版。可以说,他是中国最早走出去的作家之一。

当然,作为一位老翻译家,他转入写作后也没有停下翻译的脚步。记得有一段时间,他常打电话询问,甚至把我叫到他家,向我了解“文革”中的一些说法和事件。我猜想,他可能是在写作有关“文革”题材的作品。果然,有一天他告诉我,他正在翻译邓榕撰写的《我的父亲邓小平——文革岁月》。该书英文版于2003年出版,这是沙博理生平翻译的最后一部图书,他反复的提问让我提前一步参与了该书英文版的出版工作。

老沙是一位凝聚了中美两国文化的专家。他兴趣广泛,幽默机智,豁达乐观,坦诚直率。他喜欢西方古典音乐,是我认识的老年同事中最早使用互联网的。他70多岁时,还喜欢骑摩托穿街走巷,善于发现京城西餐美食。

早在上个世纪80年代,一次领导派我去他家送稿件请他审阅。老沙戴着眼镜,正在大玻璃窗前焊接收音机里的电线。见我来了,老沙说:“正好你来了,我眼花看不清楚,你帮我焊吧。”说实话,在那天以前,我从来没有焊接过电线。可是,看到老沙需要帮助,我又不能不干。但是因为我技术不过关,电线是焊接上了,却把收音机后面的塑料壳子烫了一个大道子。那时的收音机可是贵重物品,闯了祸,我不敢告诉他,他也从没有提过此事。不知道他是真没有发现,还是心胸大度,放了我一马。

曾经一度我经常给别人转述针砭时弊的美国幽默笑话。有人问我是哪里收集来的,现在可以揭秘了,那些笑话的一个主要来源就是老沙发给我的电子邮件。

一个人的生命力体现在很多方面,是否对美食有兴趣是检验方法之一。随着老沙年事增高,我跟单位的同事和朋友说,老沙是我们的国宝,他的生日不一定追求隆重而一定要温馨。每年一到12月,我们就问老沙喜欢到哪里吃生日宴,喜欢吃什么。老沙会爽快地做出选择,有时候就是他在媒体上发现的北京的某个西餐店。每到聚餐的时候,总是笑声不断,其乐融融。高兴的是他,宽慰的是我们。

随着时间的消逝,这种快乐时光越来越少。随着他年龄的增长,这种机会越来越少。然而,深深印刻在我脑海里的是老沙书架上那一部部鸿篇巨著,眼前反复闪现的是他慈祥又带幽默的笑容,耳边不断回荡的是他那爽朗的笑声。多少年来,我们两人一见面总以“young man”(年轻人)互称。在我心中老沙青春永在!

作者:黄友义(中国外文局原副局长兼总编辑)

0

0

ec2c592f-41eb-47e2-8790-d870db73b2c9.jpg)

Go to Forum >>0 Comment(s)